La Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France propose

un cycle de conférences mensuelles d'octobre à juin et des visites d'expositions ou de sites, sur des sujets variés

relatifs à l'histoire parisienne et de l'Ile-de-France

Certaines activités organisées par nos partenaires (Société des amis des archives de France, séminaires de recherche...) sont également ouvertes à nos membres.

Certaines conférences donnent lieu à publication dans le Bulletin.

Les cycles de conférences ont lieu aux Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris (M° et Tram Porte des Lilas, bus 61, 64, 69, 96), le mardi à 15h30 (sauf exception).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au plus tard le vendredi précédant la conférence

sur : inscriptions@shpif.fr

&

& &

Conférences de février 2024 à juin 2024

Mardi 27 février 2024 (et non 20 février, comme primitivement annoncé), à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Christophe LEVADOUX, enseignant en Histoire de l'Art à l'Université Clermont Auvergne (UCA), professeur associé à l'ESC-Clermont, enseignant en classes préparatoires et chercheur associé au Criham-Unilim

Décors peints franciliens, l'affirmation du goût et du rang durant la première moitié du xviiie siècle

Selon la formule de La Rochefoucauld, la magnanimité est « un noble effort de l'orgueil, par lequel il rend l'homme maître de lui-même ». Dans toute société de cour, le domaine, qu'il s'agisse du fief ou de toute autre typologie monumentale, est l'expression du rang et de la puissance ; mais aussi le lieu où les Arts s'épanouissent. En ce sens, dans la Véritable grandeur d'âme, publiée en 1725, le marquis de Magnane écrit qu'il faut être « splendide pour les autres et non pour soi ».

Mardi 19 mars 2024, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Juliette RENNES, directrice d'études à l'EHESS

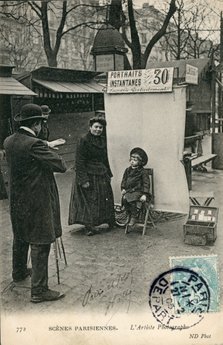

Observer le travail de rue à Paris en 1900. Histoire des images et histoire sociale

Si les innombrables cartes postales photographiques du Paris des années 1900 ont gardé la trace d'une diversité de métiers de rue, elles occultent certaines dimensions de ces activités et ne représentent pas également tous les groupes professionnels qui occupaient alors l'espace urbain parisien. Elles traduisent en effet différents processus de sélection des modèles représentés selon leur métier, leur genre et leur âge. Cette intervention explore ces politiques de représentation en confrontant ces cartes postales à diverses archives, qu’il s’agisse de statistiques publiques, de registres de police ou d’enquêtes ouvrières. À travers ce cas, il s’agit plus largement d’interroger de quelle manière les cartes postales peuvent être mobilisées comme source d'une histoire sociale et visuelle du travail de rue

Mardi 23 avril 2024, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Charlotte DUVETTE, Institut national d’histoire de l’art (INHA), chercheuse associée au centre de recherche Histoire culturelle et sociale de l’art (HiCSA)

Lotissements et sous-lotissements autour des grands boulevards : scénographier la ville par l’habitat (1780-1790)

À la fin du xviiie siècle, l’attrait de plus en plus marqué pour les boulevards et les faubourgs de la rive droite fit naître l’idée de renouveler l’espace au sol d’anciens hôtels particuliers. Analyser la manière dont les particuliers choisirent de lotir leurs terrains, au regard des types d’habitations qui y sont érigés, permet de mieux comprendre le mécanisme des transformations privées et de la modernisation de la ville. La formation des rues de Choiseul, de Caumartin, de Hanovre ou de la Michodière offre un panel d’architecture domestique hybride représentatif du Paris moderne.

Mardi 14 mai 2024, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Nicolas OGET, docteur en histoire de l’art et professeur documentaliste certifié dans l'enseignement secondaire et enseignant contractuel en histoire de l'art à l'université de Rennes 2

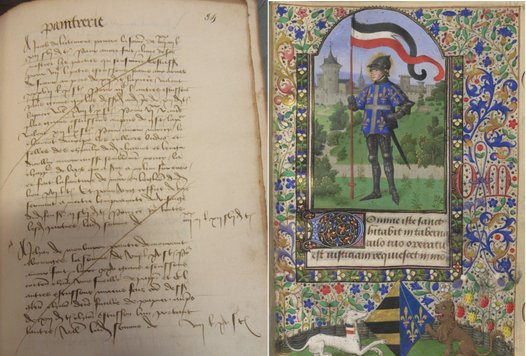

Du Maître de Coëtivy à Colin d’Amiens… Quand l’historien de l’art explore le document

Face à ses collègues des périodes postérieures, généralement en mesure d’identifier et d’authentifier œuvres et artistes, l’historien de l’art de la période médiévale est le plus souvent confronté à une production restée anonyme – tous supports artistiques confondus – et ne peut faire autrement que de se contenter de noms de convention – les fameux « Maîtres de… » – forgés de toutes pièces par ses soins et l’historiographie sur la base de critères stylistiques. L’exploration ininterrompue des fonds d’archives au cours du xxe siècle, accentuée encore ces cinquante dernières années, a néanmoins permis de reconstituer d’authentiques carrières de peintres et, à la faveur d’indices tangibles, de mettre en relation ces peintres et les maîtres anonymes préalablement définis. Parmi eux, un peintre parisien du nom de Colin d’Amiens et un maître anonyme baptisé de longue date le Maître de Coëtivy.

Mardi 11 juin 2024, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Geneviève ÉTIENNE, conservatrice générale du Patrimoine honoraire, secrétaire générale de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France

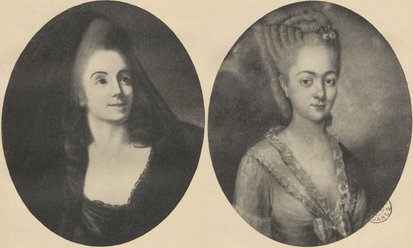

Marie-Pauline et Marie-Blanche Alziary de Roquefort, dites les sœurs Saint-Val, célèbres actrices de la Comédie Française à la fin de l’Ancien régime, sous la Révolution et le Consulat.

Aujourd’hui un peu oubliées du grand public, mais non des spécialistes, Marie-Pauline et Marie-Blanche Alziary de Roquefort, de leur nom de théâtre Saint-Val ainée et Saint-Val cadette, ont connu de leur vivant une grande notoriété aussi bien en France qu’à l’étranger. Leur remarquable talent de tragédiennes vanté par les plus grands auteurs et critiques de l’époque, mais aussi les coteries auxquelles elles se sont heurtées, qui les ont fait apparaître un temps comme des victimes de l’arbitraire royal, en ont fait des personnalités phares de la Comédie française. Très différentes l’une de l’autre, mais toutes deux très attachantes, elles ont mené à travers des régimes politiques successifs une carrière assez mouvementée, en s’insérant dans les grands courants de l’art dramatique de leur époque, à Paris, à la Comédie française et au théâtre Montansier, mais aussi en province où toutes deux ont débuté et où Marie-Pauline a fait par la suite des tournées triomphales, en Russie où Marie-Blanche a été l’invitée de la Cour. Tout en rappelant le cadre historique, littéraire et artistique dans lequel les sœurs Saint-Val ont évolué, la conférence s’efforcera aussi d’évoquer leur cercle de relations, leur vie familiale et privée qui, au moins pour ce qui concerne Marie-Blanche, n’est pas dénuée de quelques mystères.

&

& &

Conférences d'octobre 2023 à janvier 2024

Mardi 23 octobre 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Grégory CHAUMET, docteur en histoire de l’art et Archéologie, ingénieur d’études à Sorbonne Université

L’apport de l’étude des caves à la connaissance de l’habitat et de l’espace urbains à Paris sur la rive droite (XIIe-XVIe siècles)

À partir du XIIe siècle, dans un contexte d’expansion économique et démographique qui accompagne le développement urbain. La maison médiévale adopte un modèle où la cave ou la salle excavée fait partie intégrante d’une structure répondant aux besoins des propriétaires. Avec l’appui des nouveaux outils de numérisation et de modélisation 3D, plus d’une quarantaine de caves ont fit l’objet d’analyses archéologiques et architecturales. L’objectif est de déterminer l’agencement et la fonction de ces espaces souterrains, mais aussi de restituer leur rapport à l’habitat et au tissu urbain. Nous présenterons ainsi quelques cas d’études les plus récents.

Mardi 14 novembre 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Jean François BELHOSTE, directeur d’Études Émérite, École Pratique des Hautes Études

Gustave Eiffel et Paris

Bien que né à Dijon, Gustave Eiffel fut un vrai parisien. Il habita à Paris, fit ses études à Paris, construisit, hors la fameuse Tour, plusieurs monuments à Paris . La conférence propose de l’illustre par un parcours chronologique à travers les lieux qu’il a ainsi fréquenté : l’Hôtel Salé, aujourd’hui Musée Picasso où se trouvait l’École Centrale des Arts et Manufactures, rue de la Bienfaisance où était l’usine de Charles Nepveu où il a débuté, Église Saint-Joseph de Nations dans le 11e arrondissement, Bon Marché, soufflerie aérodynamique de la rue Boileau dans le 16e arrondissement, avec, bien sûr, un zest de Tour Eiffel, mais sous un jour quelque peu inédit, celui de ses fournisseurs de matériaux parisiens.

Mardi 5 décembre 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Patrick RAMBOURG, historien, chercheur associé à l’université Paris Cité

Comment Paris devient une capitale de la gastronomie ?

Dès la fin du Moyen Âge Paris est perçu comme une cité de cocagne, avec son abondance alimentaire et ses multiples professions de bouche. Durant des siècles la ville donne le ton du bien manger et du bien boire. Elle est le lieu des débats et des révolutions culinaires, on y intellectualise la cuisine, invente le restaurant, et elle devient le foyer d’une nouvelle littérature gourmande. L’art de la bonne chère y est érigé en dogme, sa sociabilité de la table et son savoir-vivre sont un modèle pour tous. Elle devient la capitale des gourmets.

Mardi 16 janvier 2024, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

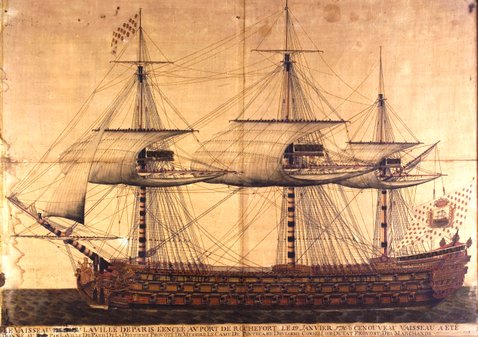

Patrick VILLIERS, Professeur émérite en histoire moderne à l'université du littoral, vice-président de la Société Française d’histoire maritime

Le vaisseau de 1er rang la Ville de Paris et la guerre d’Indépendance américaine

Sous Louis XIV et pendant la première partie du règne de Louis XV, les vaisseaux de guerre français portent le nom de qualités royales : Conquérant, Orgueilleux, Soleil Royal, etc. À partir de 1762 apparaissent des noms de province : Provence, Artésien mais également de villes et notamment Ville de Paris, Marseille, etc. C’est à Choiseul que revient cette initiative pour répondre aux pertes de vaisseaux de la guerre de Sept Ans. Quel type de vaisseau était ce Ville de Paris ? où fut il construit ? mais surtout quel fut son rôle dans la guerre victorieuse de la guerre d’Indépendance ? De la victoire d’Ouessant à la victoire de la Chesapeake, le professeur Patrick Villiers nous présentera ces différentes campagnes maritimes où la Ville de Paris joua un rôle capital.

&

& &

Conférences de février à juin 2023

Mardi 14 février 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Adrien PITOR, docteur en histoire moderne et contemporaine, enseignant d'histoire-géographie.

De l’archive à la carte numérique. Restituer l’espace du palais de justice de Paris au XVIIIe siècle.

Comment donner à voir et comprendre une enclave parisienne sous l’Ancien Régime ? Le cas du Palais, situé sur l’île de la Cité, permet de comprendre la manière avec laquelle les historiens et historiennes enrichissent leur compréhension du passé par l’approche géographique d’un territoire où de nombreuses activités se déploient. En partant d’archives manuscrites et de plans anciens, les outils numériques contribuent à restituer l’organisation d’une véritable cité judiciaire et commerciale, façonnée par la présence d’hommes de lois, de marchands, de chanoines de la Sainte Chapelle ou de simples visiteurs. Ils donnent ainsi accès aux façons d’habiter des Parisiennes et des Parisiens.

Mardi 14 mars 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

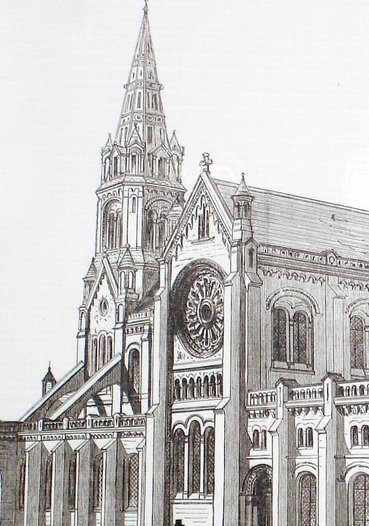

Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE, conservateur général (h) du patrimoine, vice-présidente de l’Association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement de Paris

L’église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant et son architecte, Louis Héret (1821-1899)

L’église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris, est sans doute une des églises parisiennes les plus impressionnantes avec ses dimensions exceptionnelles, son grand escalier monumental et son style alliant les caractères des architectures romane et gothique. Édifiée dans la seconde moitié du xixe siècle (1863-1880), elle n’a fait encore l’objet que de peu d’études et son architecte, Louis Héret, encore moins.

Pourtant cet édifice est particulièrement représentatif du style « éclectique », en vogue notamment dans l’architecture religieuse de la seconde moitié du xixe siècle, et de la mise en œuvre de procédés « modernes » de construction, hérités en partie de l’architecture des grandes expositions industrielles. Par ailleurs, une micro-étude attentive de la carrière de l’architecte et de son environnement familial et social montre un bel exemple d’ascension sociale et permet de poser quelques éclairages sur le statut de l’architecte dans la société du xixe siècle.

Mardi 4 avril 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Mathieu MARRAUD, chargé de recherche CNRS HDR, EHESS-CRH

Les corporations et la Fronde à Paris : désordre politique et ordre des métiers

Il est possible de ramener le rôle bien connu des factions durant la Fronde (orléanais, condéens, mazarins, parlementaires, royalistes...), au rôle nouveau tenu par les corporations parisiennes dans l'organisation (ou la désorganisation) de la ville à cette époque. Alors que la représentation politique de la capitale entre en crise, mais aussi sa vieille ossature municipale par quartiers, de nouvelles formes d'appartenances et de ségrégations s'imposent en effet aux Parisiens, désormais orchestrées par les métiers. Profitant de cette période troublée de régence, une fédération de six corporations sort renforcée de l'événement : les Six Corps des marchands de Paris.

Mardi 16 mai 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

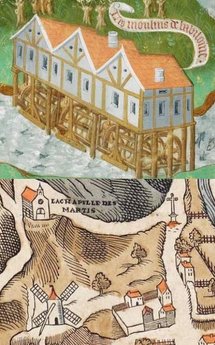

Pierre MARCHANDIN, Archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale

Exploiter l’énergie hydraulique et éolienne à l’époque préindustrielle, l’exemple des moulins de Paris et de sa banlieue (XIIIe-XVIe siècle)

Les sociétés préindustrielles ont compté sur les moulins pour répondre à une partie de leurs besoins énergétiques. Ces machines, dont les usages se sont diversifiés au Moyen Âge, ont peuplé les fleuves, les rivières, les plaines et les collines, s’installant jusque sous les piles des ponts des villes les plus peuplées, comme Paris. La capitale du royaume de France accueillait ainsi à l’aube du XIVe siècle plus de 200 000 habitants, et autour d’elle une centaine de moulins répondant à la demande énergétique de cette importante population. Loin d’être fixe, le paysage meunier parisien connut de profondes transformations entre le XIIIe et le XVIe siècle. L’intervention brossera un panorama de ces évolutions et montrera comment fut organisé sur cette période l’accès des Parisiennes et des Parisiens au service procuré par ces machines rendant utilisables pour les activités humaines les énergies de l’eau et du vent.

Mardi 6 juin 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

&

& &

Kouky FIANU, professeure d’histoire du Moyen Âge à l’université d’Ottawa (Canada) ;

Hélène NOIZET, Maîtresse de conférences HDR en histoire du Moyen Age à l’Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La géographie de la production du livre entre manuscrit et imprimé : les artisans du livre à Paris vers 1300 et 1571

Les artisans fabriquant des livres peuvent être identifiés et localisés, dans le Paris médiéval et moderne, à partir des listes fiscales des années 1300 et de 1571. La répartition spatiale des différents métiers participant à la chaîne de production des livres, qui sont relativement concentrés dans des quartiers spécifiques, peut ainsi être comparée à ces deux moments. Le passage du manuscrit à l’imprimé entre ces dates permet d’évaluer dans quelle mesure les différences techniques entre ces deux types de supports de l’écrit affectent la géographie parisienne de la production du livre.

Conférences d'octobre 2022 à janvier 2023

Mardi 4 octobre 2022, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

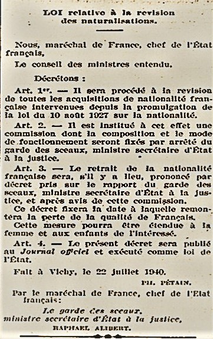

Annie POINSOT, archiviste chargée des fonds liés à la nationalité aux Archives nationales (retraitée)

« Nous ne savons même pas de quoi nous devons avoir honte »1 : des Parisiens privés de la nationalité française par le gouvernement de Vichy (1940-1944)

Les retraits de la nationalité opérés par le gouvernement de Vichy entre 1940 et 1944 ont touché 15 154 personnes. Parmi elles, près de 30% résidaient à Paris et 10% y étaient nées. Les Archives nationales conservent leurs dossiers de naturalisation/dénaturalisation. Extrêmement riches d’éléments biographiques, de lettres manuscrites, parfois de photographies, ces dossiers participent à la connaissance des origines, à l’appropriation d’une histoire familiale. C’est d’ailleurs en évoquant quelques-unes des familles parisiennes victimes des retraits de nationalité que l’on prendra la mesure de cette procédure et des traces qu’elle a pu laisser.

1. BB/11/11264 dossier 77517 X 28

Mardi 8 novembre 2022, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Julie CLAUSTRE, maîtresse de conférences HDR en histoire du Moyen Age à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Notre-Dame de Paris par les textes. Le projet e-NDP Notre-Dame de Paris et son cloître

Depuis l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, des dizaines de chercheurs se portent au chevet du monument. Dans l’environnement de recherche inédit ainsi constitué, un groupe de conservateurs et d'historiens, baptisé e-NDP et coordonné par Julie Claustre, se consacre depuis le 1er mars 2021 à la documentation textuelle de la cathédrale : tant à ses archives qu'aux livres qui composaient sa bibliothèque.

Il travaille en particulier à mettre à la disposition des chercheurs et du public le texte intégral des décisions du clergé de Notre-Dame aux XIVe -XVe siècle. Ce corpus, conservé dans les registres de décisions capitulaires, est depuis longtemps identifié par les savants comme une mine d’informations sur la cathédrale, mais il n’a jamais fait l’objet ni d’une étude systématique ni d’un projet éditorial. Le groupe e-NDP doit permettre de lever des blocages à des études pluridisciplinaires sur la cathédrale en fournissant le texte des décisions du chapitre sur la période 1326-1504 (26 registres et plus de 14 500 pages). Il mène en même temps des études thématiques dans trois directions : étude de l’espace du cloître près de la cathédrale, étude de la bibliothèque du chapitre, étude de la puissance du chapitre sous ses aspects économiques, politiques et juridiques. C'est l'avancement de ces travaux qui sera ici présenté.

Mardi 6 décembre 2022, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Pascal HENRI-GALLI, actuaire , ancien dirigeant de société financière

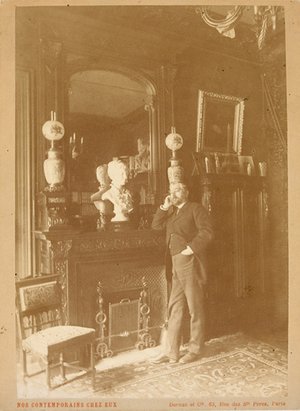

La Troisième République sur le vif. Présentation du Journal politique de 1914-1918 d’Henri Galli

Introduction sur le manuscrit d’Henri Galli.

1e partie : Les institutions juridiques et les arcanes du pouvoir en temps de guerre.

2e partie : Les relations conflictuelles ou consensuelles des pouvoirs civils et militaires.

Conclusion : de l’apport sur le vif d’un témoin et acteur, critique et lucide, du drame de la grande guerre.

Mardi 24 janvier 2023, à 15h30, aux Archives de Paris, Salle Verlaine

Jan SYNOWIECKI, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Caen.

Paris à travers ses jardins au XVIIIe siècle

Royaux ou princiers, les jardins de Paris au XVIIIe siècle devaient offrir à la population urbaine des îlots salvateurs face aux exhalaisons et aux miasmes de la ville. Loin d’être figés dans un écrin de verdure éternel et de représenter des enclaves champêtres au cœur de la ville, ces espaces étaient fermement insérés dans le tissu urbain. Ils en partageaient les pollutions et les nuisances, tout comme ils dépendaient de réseaux d’approvisionnement en eau et en plantes provenant de la ville et, souvent, d’un arrière-pays qui s’étendait au-delà des limites de Paris. Paris en ses jardins, publié en mai 2021 aux éditions Champ Vallon,propose ainsi une histoire environnementale et une véritable microphysique de la nature parisienne, des dégâts causés par les taupes et les chenilles au bouturage du buis et à l’élagage des arbres.

L’histoire matérielle et vivante des jardins parisiens du XVIIIe siècle permet de restituer avec le plus de fidélité possible un monde composé de micropartages faisant la part belle aux conflits entre juridictions concurrentes, aux régulations policières ainsi qu’aux tensions entre les différents usages sociaux et publics de ces espaces. Les conflits entre les usages récréatifs des jardins et leur conservation comme espaces naturels dessinent un ensemble d’asymétries que les autorités monarchiques et urbaines s’efforcent de contrôler, sans jamais parvenir à imposer leur marque sans provoquer résistances et contestations. Ce travail met donc en lumière les processus par lesquels les jardins deviennent des lieux cristallisant les débats sur l’appropriation de l’espace public et l’usage des ressources, impliquant aussi bien le pouvoir que les riverains et les promeneurs. Il insiste enfin sur les différenciations sociales importantes qui régissent l’accès aux jardins, avant que la Révolution française ne consacre définitivement l’utilité publique de ces espaces et leur ouverture indistincte à l’ensemble des citoyens